- 웹진에 실린 글의 내용은 (재)예술경영지원센터의 의견과 다를 수 있습니다.

TEL 02-708-2293 FAX 02-708-2209 E-mail : weekly@gokams.or.kr

20세기 아방가르드의 고군분투

[리뷰]『예술가란 무엇인가』 김소연 편집장

김소연 편집장

NO.93_2010.08.26

NO.93_2010.08.26

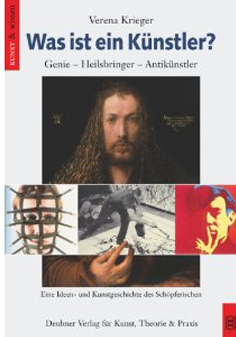

『예술가란 무엇인가』(베레나 크리거 지음, 조이한 김정근 옮김, 휴머니스트)의 첫 장은 다소 실망스러운 것이었다. “예술가의 사회적 역할의 변화가 (이 책의) 중요한 주제는 아니다.”라고 저자는 이미 서문에서 나 같은 호기심으로 이 책을 집어든 독자들에 대한 경고였던 셈이다. 그러니까 예술가라는 존재가 어떻게 사회적으로 받아들여지고 그에 따라 예술이 어떻게 달라졌는가에 대한 그런 궁금증이 동했다면 이 책이 다루고자 하는 바와 당신의 관심은 조금 다르다고 미리 말해두었던 것이다. 그렇다하더라도 수공업자에서 창조자로 예술가의 지위가 격상되는 르네상스에서 출발하는 이 책의 첫 장은 기술(thechne/ars/art), 영감, 천재 등의 개념이 근대라는 패러다임 속에서 어떻게 변화하면서 현재 우리에게 익숙한 예술개념으로 확립되는가에 대한 미학사 미술사의 낯익은 논의들이었다.

그렇다고 이 책이 기획만 있고 내용은 없는 그런 책이라는 말이 아니다. 사실 첫 장의 실망스러움은 그리 오래가지 않았다. 예술(가)의 사회적 역할보다는 예술(가)의 핵심이라 할 ‘창조성’에 관심을 두고 있는 저자가 ‘예술가란 무엇인가’라는 질문을 던지는 이유는 ‘창조성’에 대한 여러 논의들 중에서도 예술가의 자기 성찰을 중심으로 논의를 풀어가고 있기 때문이다. ‘창조성’에 대한 이러한 접근은 18~19세기 근대의 패러다임이 본격화되면서 전개되는 다양한 예술이념과 방법론, 미학적 시도들, 선언과 예술가그룹의 움직임 등 예술사, 미술사의 여러 주제들을 (작가의 경고에도 불구하고) 예술(가)의 사회적 역할과 위상의 측면에서 살펴보는 매우 흥미로운 시점을 제공한다.

예술가의 자율성, 예술가의예를 들면 이렇다. ‘3장 예술가, 세상을 구원하는 구원자’는 권력에 대한 봉사로부터 해방된, 예술의 자율성이 완성되면서 직면하게 되는 ‘예술의 보편적 의무’에 대한 예술가들의 성찰을 살핀다. 쉴러 미학의 ‘정치적인 동시에 유토피아적인 특성’, ‘예술가는 진보의 담지자’라는 생시몽의 아방가르드 개념 등 19세기부터 등장하기 시작하는 예술의 보편적 의무에 대한 논의들은 많은 예술가들에게 예술이 사회의 주도적 역할을 해야 한다는 인식으로 심화된다. 이어지는 근현대 예술운동의 여러 장면들은 어떤 점에서 이러한 인식의 실천들이라 할 수 있다. 자크 루이 다비드가 보여주는 시민사회에서 예술의 정치적 기능, 구스타프 쿠르베의 전통과의 단절을 통한 미학적 혁신, 리하르트 바그너의 총체예술이 목표로 하는 사회의 재통합 등은 ‘예술의 보편적 의무’에 대한 예술가들의 실천들이다.

20세기 들어서면 이러한 실천들은 좀더 직접적으로 사회의 변화에 관여하는 예술가들의 실천으로 나아간다. 저자는 이에 대해 “인간 활동의 특별한 영역인 예술이 삶과의 실제 연관관계를 끊고 떨어져나가는 것”을 지양하려는 이와 같은 목표설정을 20세기 초 예술적 아방가르드 운동의 가장 중요한 특징”으로 정의한 페터 뷔르거를 인용하면서 “(삶은) ‘미학적 경계’를 넘어서서 (예술이) 현실에 포함되는 것을 의미”하는 것으로 “어렵게 성취한 예술의 자율성을 포기하는 것을 함축하고 있다.”고 지적한다. “예술가들은 자율화 과정이 완수된 역사적 순간에 예술의 자율성에 반대하는 반항적 행동을 개시했다.”는 것이 저자의 판단이다.

그 반항적 행동에 대한 저자의 평가는 냉정하다. 혁명의 현장으로 뚜벅뚜벅 걸어갔던 러시아구성주의 예술가들은 결국 정치적 압박 속에서 사회주의리얼리즘에 흡수된 채 사회주의 사회 생산의 선두에서 뛰어난 그래픽 디자이너가 되어 버렸고, 러시아 아방가르드의 경험을 지켜보며 특정 정당에 의해 자신들이 수단화되는 것을 경계했던 파리의 초현실주의자들은 정치적 미학적 심리적 힘의 통합에 기반을 둔 자유로운 문화를 추구했지만 정권의 냉소적인 잔인성 앞에서 그들이 경멸했던 예술의 자율성으로 되돌아갔다. 이러한 쓸쓸한 결말은 비단 20세기 초반 아방가르드의 모습이지만은 않다. 예술적 메시아주의를 구체화한 요제프 보이스에 대해서 “그는 예술 개념을 극단적으로 확장시키는 것에는 성공했지만, 구체적인 사회정치적 개입에서는 대부분 실패했다.”고 말한다. 하여 자율성이라는 근대예술이 출발한 이래, “사회가 예술가에게 인정한 권위는 여전히 가상적인 것으로 남았고, 미학의 영역으로 제한되어 있었다. 그것은 유사 권위였다. 그렇게 예술가가 인류에게 가져다주고자 했던 구원은 순수하게 미학적인 구원으로 남았다.”

이 책은 저자의 경고(?)처럼 사회적 구성원으로서의 예술가를 다루고 있지는 않다. 앞서 언급한 개념들만이 아니라 ‘멜랑콜리’ ‘광기’ 등 예술, 예술가와 연관된 개념들을 철학, 정신분석학, 심리학 등 인접학문의 논의까지를 망라하여 그 역사와 전개를 살피는 것이 이 책의 주요한 내용이다. 그러나 개념들에 대한 학문적 검토만이 아니라 그러한 개념들이 예술가들의 실천 속에서 어떻게 전개되고 있는가를 살피는 이 책의 전개는 현대예술에 대한 지형도로서 매우 훌륭한 입문서라 할 만한다. 개념의 역사를 넘어 현실에서 고군분투하는 예술가들의 모습을 볼 수 있기 때문이다. 비록 그 치열한 선언들에 비해 여전히 미로 속에 남겨져 있다 하더라도 말이다. 하여, 현대예술이 어떻게 정치적 양상을 띨 수밖에 없는가를 이해하는 데에도 이 책은 친절하다.

![]()