|

공연예술통합전산망(이하 공연통전망)의 출발을 축하한다.

공연통전망을 말하면서 드는 첫 번째 사례가 영화관입장권통합전산망(이하 영화통전망)이다. 2004년 5월 출발해서 2010년에 법적으로 의무화되었고, 가입률이 99%다. “공연통전망도 영화통전망의 궤도를 압축시켜 따라가자.” 대체로 이런 간단한 벤치마킹 수준이다. 그다지 틀린 말도 아니다. 실제로도 그러했으니. 하지만 이번 공연통전망 출발 전후에 생겼거나 생길 예정인 논쟁들을 생각해보면, 좀 더 구체적으로 영화통전망의 역사와 정치적, 산업적 맥락을 공유하는 것이 필요한 듯하다.

유통 플랫폼의 구조적 불합리에 대한 문제 제기로 등장한 영화관입장원통합전산망

영화통전망이 문화체육관광부(이하 문체부)와 영화진흥위원회(이하 영진위)의 주도로 2002년 예산을 확보하고 2003년 예산을 집행하여 2004년 몇몇 극장을 가입시켜 출발한 것일까? 글자 그대로는 맞다. 하지만 틀렸다. 1990년대 후반부터 박스 오피스에 대한 산업적 문제 제기가 지속적으로 이루어져 온 상황이었다. 당시 단관 위주의 극장 개봉, 소위 지역 배급업자로 인한 삼중의 불투명한 배급 구조 등의 복마전 같은 상영 시장을 개선하자는 목소리를 대표하는 단어가 박스 오피스였던 것이다. 구조적 상황에 대한 문제 제기는 실제 각 배급사의 자료 협조를 통해 민간에서 자체적으로 박스 오피스를 발표하기에 이르렀다. 이러한 과정에서 제작 부문과 배급 부문이 박스 오피스의 중요성 및 공공 서비스화에 동의할 수 있었다. 영진위는 단지 그 성과를 기반으로 예산을 확보한 것일 뿐이었다. 무엇보다 중요한 것은 박스 오피스 구축의 중요성과 공공서비스화에 대한 제작 부문의 광범위한 공유와 동의는 유통 플랫폼의 구조적 불합리에 대한 문제 제기로부터 시작된다는 것이다.

영화통전망을 구축하면서 직접적인 가장 큰 논란은 과연 그 데이터가 누구의 것인가라는 문제였다. 이는 공연통전망도 마찬가지일 것이다. 영화의 경우, 극장 매출을 일정 비율에 따라 분배하는 것이 일반적이다. 대관은 극히 예외적이며 마케팅의 일부로만 존재할 뿐이다. 또한 소유자의 논란은 간단하게 정리되었다. 매출을 나누기 위해서는 매출 정보가 필수적인 공통 정보이기 때문에 극장과 배급사(제작사)의 공동소유다. 다만 문제가 된 것은 극장이 통전망에 정보를 제공할 때, 상대방의 동의를 얻어야 하느냐의 문제가 있을 뿐이다. 앞서 광범위한 공유가 없었다면 해결하기 어려운 문제였을 것이다. 그러나 공연 예술은 꽤나 다를 듯하다. 공연장의 경우 대관, 티켓 판매의 경우 위탁이 일반적인 상황이라면, 데이터 소유의 문제가 아니라 데이터 수집에 대한 동의의 문제가 우선일 것이다.

문제는 자본의 규모와 자본화의 정도

영화통전망의 결과 또는 성과로 박스 오피스 매출이 투명하게 확인되고, 이로 인해 영화 산업 전체적으로 정산 투명성을 확보해 투자자의 투자가 확대되었다는 의견이 있다. 이런 식의 단순 도식화에 절대 유의해야 한다. 그럴 수도 아닐 수도 있다. 투자자가 투자를 결정하면서 시장이 커지고, 시장이 커지면서 자연스레 구멍가게식 정산이 일소되었으며, 이 과정에 기여한 게 영화통전망이다라고도 정리할 수 있기 때문이다. 문제는 자본의 규모이고 자본화의 정도이다. 극장은 단관에서 멀티플렉스로, 수입 허가용 제작사에서 창업 투자 자본과 연계된 제작(기획)사로, 지역별/극장별 개인 배급업자에서 전국 단일 배급업자로. 이렇게 자본의 규모가 커지고 자본화의 정도가 어느 정도 궤도에 올라서야 통전망도 의미를 가질 수 있다.

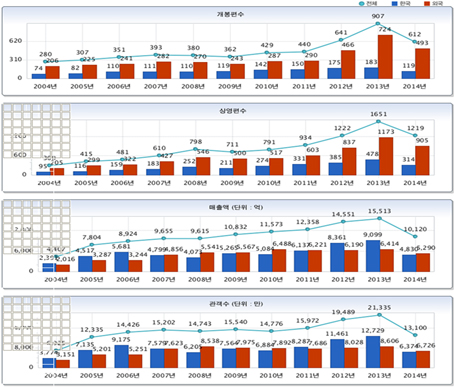

▲ 전국 영화관 발권 데이터 집계를 통한 총 관객수 및 연도별 매출액 현황(사진출처_KOFIC 홈페이지)

영화통전망의 경우, 다음의 일례가 있다. 영화의 경우, 2008년 2월 공정위의 대단위 실태 조사 후 대형 배급사와 극장 체인이 시정 명령을 받았는데, 웃기게도 그 일 번 조항이 “계약서를 작성하라”였다. CJ의 극장 체인과 투자 배급사가 사실상 시장 지배적 사업자가 되어 있는 상황에서도 그러했다. 공정위 시정 명령을 살펴보면, 계약서의 부존재를 메운 게 통전망의 데이터였다. 예컨대 무료 초대권의 문제. 그 근거가 영화통전망상의 데이터였다. 그리고 이후부터는 계약서가 데이터를 역으로 만들기 시작했다. 상호작용을 시작한 것이다. 이 지점에서 문제는 계약의 쌍방이 산업적인 수준에서 협상하고 계약할 수 있느냐 하는 역량이 있는가이다. 예컨대 무료 초대권에 대한 계약서상 조항은 10% 수준으로 명기되었다. 그 이전 실제 발행 건수가 5% 미만이었음에도 그렇다. 여전히 문제는 현실의 계약이고 계약의 쌍방이다. 통전망은 누구 말마따나 ‘거들 뿐’이다. 힘이 모자라다면, 그래서 계약이 불합리하게 이루어진다면 싸우거나 혹은 제3자에게라도 도움을 요청하라. 공정위나 문화부와 같은 공공 기관은 그래서 존재하는 것이니까. 다만 제작사의 경우, 외부적으로 투자자/유통업자/플랫폼 사업자에게는 ‘을’일지 모르지만, 제작 스태프들에게는 명백히 ‘갑’인 이중적 상황에 대해 명확히 입장을 가져야 할 것이다. 투명함과 합리화는 모두에게 요구되는 것이지 일방에게만 요구되는 것은 아니다.

영화의 경우, 제3자에게 요청한 결과가 ‘공급 위주의 영화진흥체계의 구축’이었다. 영화전문투자조합 출자를 시작으로, 초기에는 영진위 예산의 거의 90%가 제작 부문에 투입되었다. 지금도 여전히 50%를 상회하고 있다. 대기업 자본의 유통시장 진입(멀티플렉스체인)과 제작 편 수 확대가 절묘하게 맞아떨어지는, 투자 자본과 공공 정책이 조우하는 시장 상황이 영화 산업 성장의 출발점이었다. 크게 보면 영화통전망은 이러한 시장 상황에서 공동의 이해관계가 맞아떨어진 결과일 뿐이다. 물론 작게 보면 정산 투명성이란 문제를 해결하는 가장 큰 도구가 된 것 역시 사실이다. 말하고자 하는 바 핵심은 영화통전망이 공공 정책과 시장 변화의 공통분모였다는 점이다.

문제는 지금부터 시작이다

공연통전망과 관련하여, 한편으로는 공공 정책이, 한편으로는 시장 주체들의 변화가 어떻게 연결되고 있는지가 궁금하다. 최근의 논의 또는 논쟁은 상당히 왜곡되어 보이는 게 사실이다. 논쟁 그 자체에 대해서는 그다지 아는 바가 없으니, 일반적인 예기만 한다면. 공연예술의 경우, 중장기 진흥 계획을 세울 의무가 공연법상 있다. 아마도 세워져 있을 것이다. 없다면 세워야 하고, 있다면 세운 계획이 현실에 맞는 것인지 업계 모두가 당사자가 되어 살펴보아야 할 것이다. 계획은 예산을 수반하고, 예산은 조직을 움직인다. 통전망은 그 계획의 아주 작은 조각이 되어야 한다. 문제는 통전망 그 자체가 아니라, 통전망이 일부가 되는 전체이다.

공연통전망, 이제 시작일 뿐이다. 영화 산업이 이십 년 걸린 일이다. 결코 쉽지 않은 일이다. 과거의 경험을 평가, 분석하여 공연예술산업만의 독자적인 단축 경로를 찾아야 한다. 영화판에서 이미 경험한 몇 가지 유의 사항을 알려드린다.

일단 싸울 일이 점점 더 많아질 것이다. 그 싸움이 사익 간의 싸움이 되지 않도록 경계해야 할 것이다. 사익이 아닌 공익, 이것이야말로 경계가 애매한 말이다. 하지만 여전히 논쟁의 처음부터 끝까지 산업 판의 돈과 자본이 걸려 있는 한 그 애매함을 갈라야 하는 상황은 계속될 것이다.

두 번째로 공연통전망 사이트의 주요 고객은 관객인가? 이해 당사자들인가? 명확히 하라. 여전히 헷갈리는 건 통전망의 이유이자 목표가 발권 정보인가 발권 그 자체인가 하는 것이다. 물론 이해 당사자가 로그인하는 페이지와 일반인이 보는 페이지가 구분되어 있기 때문에 그렇다고 할지 모르겠다. 그러나 적어도 공연통전망 입찰 자료를 보면 그 두 페이지가 별다르지 않다. 관객을 관객들이 보고 즐기는 사이트와 페이지가 따로 있다. 공공서비스가 그걸 대신하려 하는 건 대단히 어리석은 일이다. 공공서비스의 목표와 목표 고객을 명확히 해야 한다. 도대체 공연 정보에 작품 크레딧도 없고, 투자자 정보도 없다. 정작 업자들이 보아야 할 필요한 정보가 없는 것이다. 이런 정보에 대한 공신력을 확보하는 것이 우선이다. 관객에 대한 정보 제공은 기존 서비스나 혹은 통전망을 기반으로 하는 영화계의 왓챠 같은 신생 벤처를 통해서도 충분히 가능하다.

마지막으로 공연 예술 ‘산업’인가 공연 ‘예술’인가에 대해 정책적인 고민이 있어야 할 것이다. 통전망 데이터를 이해 당사자가 나누어야 한다는 얘기는 산업적 이해관계자가 집단적으로 등장했음을 의미한다. 예술적인 것과 산업적인 것이 대립적이지 않다고 이해한다면, 법 제도적으로나 시장관 행적으로 산업적 위치에 대해 늘 고민해야 한다. 에컨대 극장에서 공연하는 것을 공연전산망에 넣을 것인가 말 것인가. |

최현용_한국영화산업전략센터 소장

최현용_한국영화산업전략센터 소장

NO.271_2014.08.14

NO.271_2014.08.14