- 웹진에 실린 글의 내용은 (재)예술경영지원센터의 의견과 다를 수 있습니다.

TEL 02-708-2293 FAX 02-708-2209 E-mail : weekly@gokams.or.kr

디지털 시대의 예술 저작권

[특집] 디지털 환경과 저작권Ⅱ 캐슬린 E. 김_변호사, 법무법인 중정·홍익대 겸임교수

캐슬린 E. 김_변호사, 법무법인 중정·홍익대 겸임교수

NO.345_2016.02.18

NO.345_2016.02.18

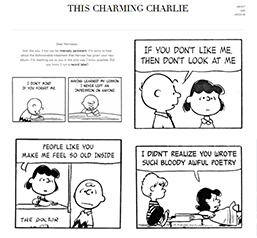

찰스 슐츠(Charles Schulz) 원작의 <피너츠>와 록밴드 스미스의 팬인 그래픽 디자이너 로렌 르프렛(Lauren LePrete)은 슐츠의 그림과 스미스의 가사가 담은 멜로 드라마적 특징이 유사하다고 느꼈고 이 둘을 결합시키는 시도를 했다. 텀블러 페이지 “This Christmas Charlie”1를 개설하여 <피너츠> 만화에 스미스의 가사를 붙여 게시한 것이다. 이 텀플러 페이지는 폭발적 인기를 끌었다. 스미스 노래의 저작권자인 유니버설(Universal)사는 이용허락을 받지 않고 사용했다며 3건의 게시물에 대해 삭제 및 텀블러 페이지 폐쇄를 요청했고 텀블러 측은 이를 받아들였다. 이에 반발하여 르프렛은 가사의 극히 일부분만을 인용해 완전히 새로운 맥락으로 사용했으며 상업적 목적이 없고 시장에서 원 저작물인 스미스의 가사가 가지는 가치에 아무런 부정적 영향도 끼치지 않아 저작물의 공정이용에 해당한다고 주장했다.

디지털 기술 및 인터넷의 발전에 따른 환경의 변화가 가져온 이 사건을 바라보는 시각은 양분된다. 하나는 저작권자에게 과도한 권한을 부여함으로써 새로운 유형의 창작을 가로막고 있다는 의견이고, 다른 하나는 저작권 침해가 매우 쉽게 이루어지는 환경이 저작권자의 권리를 충분히 보호하지 못해 결국 창작 활동을 위축시킬 것이라는 시선이다. 저작권법의 입법 취지는 저작권자의 창작물을 보호하고 정당한 보상을 보장하여 창작 활동에 대한 유인을 제공하는 것뿐만 아니라 권리자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 않는 한 저작물을 공유하게 함으로써 문화 및 관련 산업 발전을 달성하는 것이다. 기술의 발달과 디지털 등 환경의 변화로 저작권자와 이용자 사이의 권리 균형 및 조화를 도모하는 것은 더욱 중요해졌다. 각국 정부도 저작권법의 현대적 개정을 준비하면서 차세대 저작권법은 진보적이고 유연해야 하며 저작권자의 이익과 공공의 이익을 모두 고려한 것이어야 한다는 데에 동의한다.

|

|

▲ 그래픽 디자이너 로렌 르프렛(Lauren LePrete)이 원작 <피너츠>에 록밴드 스미스의 가사를 붙인 텀플러 페이지

저작권은 저작물을 창작한 사람에게 주는 독점적이고 배타적인 권리로 재산적 권리와 인격적 권리로 구성된다. 유형적 재산과 마찬가지로 저작권은 창작자들의 ‘재산’이다. 지식 및 창조 산업의 발달은 필연적으로 무형적 재산에 대한 권리를 강화했고, 저작권법에 대한 오해나 남용으로 인하여 저작권 ‘과잉’이라고 보는 시각도 존재한다. 공익적 차원에서 카피레프트(Copyleft) 운동도 벌어지고 있다. 크리에이티브 커먼즈(Creative Commons)의 창시자인 로렌스 레식(Lawrence Lessig) 교수는 저작권에 대한 ‘허가 문화’에 대응되는 ‘자유 문화’를 주장한다.

디지털 시대 저작권자와 이용자 사이의 권리 균형 및 조화를 도모하기 위해서는 어떤 대안이 있을까. 크게 세 가지 관점에서 생각해 볼 수 있다. 첫 번째, 저작권자인 창작자 스스로 저작권의 유연한 사용을 유인하는 것이다. 프랑스 음악저작권협회(SACEM)는 2012년 크리에티브 커먼즈와 회원들의 저작물에 대한 비영리적 배포를 위한 합의에 서명함으로써 비영리 목적 라이선스를 도입하는 실험을 했다. 회원들에게 ‘저작자표시-비영리, 저작자표시-비영리-동일조건변경허락, 저작자표시-비영리-변경금지’ 중 하나를 선택하도록 했다. 이 라이선스 합의를 통해 대중은 저작권침해죄에 대한 공포 없이 저작물을 비영리적으로 이용할 수 있고, 저작자들은 저작물의 이용에 대한 공정하고 효과적인 보상을 받을 수 있는 가능성을 유지하면서 자신의 저작물을 비영리적 환경에서 홍보할 수 있도록 하는 것이다.

이용자와 저작권자 간의 합의에 의한 비영리적 이용과 효율적 거래를 유인하는 것은 여러 방식으로 시도되고 있다. 일본의 비영리 법인 코먼스히아(commonsphere)는 크리에이티브 커먼스를 제공하는 단체이다. 이 단체는 게임이나 만화 등의 ‘동인 활동’에 일정 범위의 이차적 창작을 인정하는 의사 표시 도구로 동인 마크의 도입을 실험했다. 원작을 그대로 표절하는 것은 불가능하게 하면서 차용의 방식으로 이차적 창작을 허용하여 동인 활동을 합법적으로 보장해 주는 것이다. 물론 저작권자의 판단에 따라 해당 이용자에게 배포 중단을 요구할 수 있고, 이용을 막을 수도 있다. 영국 지식재산권청 역시 비영리 저작권 허브 기구 설립을 추진하면서, 저작권자와 이용자 간에 콘텐츠 이용 방식에 대하여 합의하고 저작권 거래를 쉽게 할 수 있는 효율적 시장을 마련하는 시도를 하고 있다.

두 번째로 생활문화예술과 저작재산권의 조화를 꾀할 수 있도록 공유저작물의 활용을 적극적으로 유도하는 것이다. 생활문화예술은 시민들이 일상생활 속에서 주체적으로 수행하는 예술적 활동으로 정의된다. 만료 저작물, 기증 저작물, 자유이용허락표시 저작물, 공공저작물 등 사회 구성원이 자유롭게 이용할 수 있는 공유저작물(Public domain)을 발굴하고 확보하여 자유롭게 활용할 수 있도록 하는 것이다. 유럽 연합(EU)의 유로피아나(Europeana), 영국의 열린정부 라이선스(Open Government License), 미국의 세계 디지털 도서관(World Digital Library) 등은 공공저작물의 확보와 활용 및 이용자의 참여를 확대시켜 자유로운 이용을 도울 수 있는 플랫폼 제공을 위해 다양한 시도를 하고 있다.

|

|

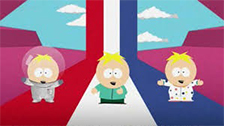

▲ 사우스 파크(south park)의 패러디 <canada on strike>와 원저작물인 <what what(in the butt)> 영상저작물

끝으로, 현행 저작권법을 적극 활용하는 것이다. 현행 저작권법은 이미 저작권자로부터 이용 허락을 받지 않고도 저작물을 이용하여 이차적 창작을 할 길을 열어 두고 있다. 바로 공정 이용(Fair Use)의 법리다. 시사와 대중문화를 패러디와 풍자의 형식으로 다뤄 큰 인기를 얻고 있는 성인용 TV 애니메이션 ‘사우스 파크(South Park)’는 2008년 유튜브에서 큰 인기를 끌던 <What What(In The Butt)>을 패러디한 <Canada On Strike>를 제작해 방영했다. 카메라 앵글이나 댄스 동작 등 여러 요소를 유사하게 표현한 반면 많은 부분이 재창작의 형태로 제작되었다. <What What>의 저작권자는 저작권 침해 소송을 제기했지만, 제1심에 이어 항소심은 이를 패러디한 사우스 파크 측의 손을 들어 주었다.2 그 근거는 바로 ‘공정이용의 법리’였다.

공정이용의 법리3 란 저작권자 이외의 사람이 저작권자의 독점적 권리가 존재함에도 불구하고 저작권자로부터 이용 허락을 받지 않고도 저작물을 합리적인 방식으로 사용하는 특권적 개념이다. 창작성의 장려라는 저작권법의 본래 취지가 오히려 저작권법으로 인하여 억압당하는 경우 법원이 저작권법의 엄격한 적용을 피하고자 18세기부터 영국의 판례에 의하여 발전되었다. 한국도 2011년 개정 저작권법에 공정이용에 관한 조항4 이 신설되었다. 위의 사건에서 역시 미국 항소법원은 사우스 파크의 패러디가 원작의 상당 분량을 사용하고 저작물의 핵심 부분을 사용하긴 했지만 명백한 변형적 가치를 가지고 있으며 원작의 시장 대체물이 되지 않아 원작자의 실질적 시장을 침해하지 않는다고 판단했다. 차용과 변용이 용이해진 디지털 시대, 예술 분야에서 공정이용과 관련한 사건과 법적 분쟁은 크게 증가하고 있다. 이에 응답하여 기존의 창작물을 바탕으로 하되 충분히 변용하여 새로운 가치를 만들어 내고 원작의 시장을 침해하지 않는 한 법원은 공정이용의 법리를 근거로 창작자들이 합법적으로 이차적 창작을 할 수 있는 길은 터주고 있다. 동시에 법원의 심사 기준도 구체적, 개별적으로 상세해 지고 있어 충분히 예측 가능한 가이드라인 제시의 가능성을 보여주고 있다.

필자소개

필자소개

캐슬린 E. 김은 법무법인 중정 소속 미국 변호사(뉴욕주)이자 홍익대 겸임교수로 예술법, 엔터테인먼트법 등을 강의하며 한국예술인복지재단 전임 법률상담 컨설턴트로 활동하고 있다. 『예술법』(학고재, 2013)의 저자로 현재 뉴욕주변호사협회 엔터테인먼트법·예술법·스포츠법 분과 소속이며 전문 분야는 국제 예술 및 엔터테인먼트, 지적재산권이다. 이메일