|

공연예술 분야의 경제적 효과 분석은 가능한가?

사회자: 문화융성 시대를 맞이하여 최근 들어 더욱 예술로 인해 파생되는 효과 분석을 어떻게 나타낼 수 있을까에 대한 이야기가 심심치 않게 나오고 있다. 사실 존 러스킨을 시작으로 한 문화경제학은 1800년대부터 있었고, 1966년의 보몰과 보웬의 예술과 경제의 딜레마 이론 이후 예술지원의 근거를 위한 경제학 연구들이 있기는 했지만 최근에는 이도 활발하지 않은 상태인 것 같다. 예술은 다른 산업군, 예를 들면 제조업처럼 정확한 단가 산출부터가 가능하지 않아 여러모로 어렵다는 점은 모두 공감하고 있을 테지만, 그럼에도 불구하고 그동안 예술 분야의 효과 분석과 같은 연구가 왜 잘 이루어지지 못한 것인지, 혹시 가능한 방법이 있는지 두 분을 모시고 논의해 보고자 한다.

정철현: 우선 예술의 가치가 무엇인지 생각해봐야 할 것 같다. 문화예술이란 단어는 19세기부터 교양과 비슷한 의미로 사용되었다. 그래서 교양이 있는 사람과 없는 사람의 구분이 생겼고, 그들은 교양이 인간을 고급스럽게 만드는 거라 생각했다. 결국 예술은 무형의 편익인데 이를 측정하는 것이 쉽지는 않을 것이다.

다음으로 예술의 효과는 장기적으로 나타난다는 점에서 측정이 어려운 것 같다. 문화경제학에서 볼 때, 예술은 가치재로 분류될 수 있을 것 같다. 그래서 공연예술의 경제적 효과 분석은 어렵고, 지금까지는 ‘지역경제에 대한 파급효과 분석’ 등의 형태로 전개되거나 영국의 창조산업 쪽으로 이해되곤 했다.

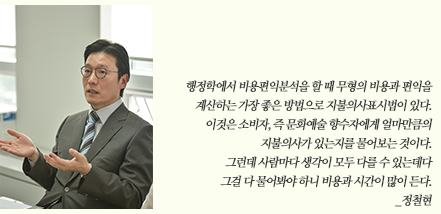

행정학에서 비용편익분석을 할 때 무형의 비용과 편익을 계산하는 가장 좋은 방법으로 지불의사표시법이 있다. 이것은 소비자, 즉 문화예술 향수자에게 얼마만큼의 지불 의사가 있는지를 물어보는 것이다. 그런데 사람마다 생각이 모두 다를 수 있는 데다 그걸 다 물어봐야 하니 비용과 시간이 많이 든다. 최근에는 SNS나 인터넷을 활용하여 조금 쉽게 접근할 수 있을 것 같다.

예술의 가치는 티켓 가격을 통해 가장 쉽게 측정될 수 있다고 볼 수 있다. 그러나 그것은 그 작품 자체의 가격일 뿐이지 경제적 효과를 나타내지는 않을 것 같다. 그래서 어떤 사람은 “그 공연이나 예술의 가치는 결국 소비자, 감상자가 감동을 받는 크기가 가치다”라고 얘기하는데 이 말이 맞다고 생각한다. 그렇다면 다시 또 지불의사표시법으로 돌아가야 한다. 최근 매체의 발달로 인해 접근은 수월해졌을 수 있으나 동일인이라도 상황에 따라 예술에 대해서 느끼는 감정이 다를 수 있기 때문에 인과관계로 표시하는 것에는 조심스럽게 접근해야 한다.

사회자: 정헌일 위원은 2002년에 ‘문예진흥기금 지원효과 분석’ 연구에 참여하면서 어려운 점은 없었는가?

정헌일: 연구 참여 시 문제의식은 정철현 교수의 말씀과 대동소이하다. 문화예술 분야의 투자나 소비자들의 참여 활동이 사람들의 삶을 어떻게 바꾸느냐, 만족감을 얼마나 주느냐 하는 것이다. 양쪽의 인과관계를 파급시키는 경로를 발견하는 사람이 있다면, 노벨 경제학상을 받을 만하다. 그만큼 어렵다는 거다. 지불의사측정법이라든지 여러 추정 방법이 있겠지만, 얼마만큼 현실을 담아내느냐는 다른 문제인 것 같다.

영국에서 창조산업 논의가 나온 배경은 사실 정치적인 면도 있지만, 예술이 어떻게 국가의 생산 부가가치나 고용 창출 등 실제적인 경제적 효과와 연결될 수 있는가 하는 데 있다. 더 나아가 그렇게 얻어진 부가가치를 문화예술 필드와 어떻게 선순환 관계를 만들 것인가 하는 것이다.

이 분야가 분명 미래에 잠재적인 여러 가치를 증폭시키는 역할을 하고 있지만 경제적 효과 분석은 어려운 문제다. 정철현 교수가 말씀하신 지불의사측정법을 통하여 얼마만큼 예술에 대해 가치를 부여하고 있는지 물음으로써 간접적으로 수요함수 등을 추론해내는 방법도 있을 것 같다. 그리고 ‘경제적 효과’를 분석하고자 한다면, 그 범위를 어디까지 규정할 것인가부터 명확히 해야 한다.

만약 시간이 주어진다면 패널을 구성하여 10~20년 동안 그들을 관찰하는 방법도 있다. 예를 들어 예술교육을 받은 초등학생을 추적 관찰하여 10년, 20년 후에 변화의 모습을 관찰하는 방법도 있을 수 있다.

사회자: 지불의사표시법 또는 비용지불의사분석 WTP(willingness to pay)는 어떻게 시도할 수 있나?

정철현: 예를 들면 깨끗한 공기를 위해 얼마나 지불하시겠습니까? 라고 물어 보는 것이다. 공연예술에서는 고객만족도조사와 비슷하게 생각하면 된다. 예를 들어 앱(App)을 만들어서 보급한 다음 공연을 보고 나온 사람들에게 조사를 한다면 데이터 모으기가 수월할 수 있다. 거의 모든 기관이 고객만족도조사를 실시하고 있는데, 이를 하나로 모은 앱을 개발하는 것도 비용을 절감하는 방법일 수 있을 것 같다.

정헌일: 일반적으로 정부 기관에서는 면접 조사를 통하는 것이 신뢰성을 높인다고 하는데, 이런 조사의 경우 최소 1,000명 이상은 되어야 하기 때문에 웹서베이(Web Survey)를 시도하는 경우도 많은 것 같다.

사회자: 일반적으로 지불 의사를 물어볼 때에는 특정 상품이 정해져 있어야 응답자가 답변을 할 수 있다. 그런데 문화예술 전반에 관한 WTP를 한다면 장르별로, 작품별로 지불 의사가 다르기 때문에 문제가 될 수 있다. 그렇다면 응답자들을 장르별로 작품별로 공연들을 무작위로 선발해서 단순히 평균을 내서 산출해도 괜찮을까?

정헌일 : 문화예술 전반, 공연예술 전반에 대한 지불 의사를 묻는다면 응답하는 사람들이 어려워할 것이 분명하다. 그래서 두 가지 상품 중 어떤 것이 더 좋은지 묻거나, 두 가지 모두 대한 지불 의사를 묻기도 한다.

만약 결과를 여러 가지 장르별로 나눠 물어봤다면 단순히 산술평균을 내기보다는 가중평균을 고려하는 등의 조정하는 방법을 취해야 할 것 같다.

정철현: 문화예술 전체에서 공연예술 분야만 따로 분석하는 것은 가능할 것 같다. 또 다른 방법은 기회비용을 활용할 수 있을 것 같다. 내가 만약에 휴일에 그냥 집에서 쉬는 것과 공연을 보러 가는 것 하고 둘 중 어느 것을 할 것인가? 내가 다른 레저에 지불하는 돈을 포기하고 공연을 봄으로써 포기했던 기회비용을 측정할 수도 있을 것 같다.

|

《Weekly@예술경영》편집팀

《Weekly@예술경영》편집팀

NO.306_2015.05.21

NO.306_2015.05.21