- 웹진에 실린 글의 내용은 (재)예술경영지원센터의 의견과 다를 수 있습니다.

TEL 02-708-2293 FAX 02-708-2209 E-mail : weekly@gokams.or.kr

인공지능과 창작, 무엇을 질문할 것인가

- 글 : 김제민_서울예술대학교 공연학부 교수

글 : 김제민_서울예술대학교 공연학부 교수

예술경영 489호_2023.04.27

예술경영 489호_2023.04.27

최근 인공지능(AI)의 발전 속도가 ‘캄브리아기의 대폭발’ 수준으로 빠르게 진행되고 있다. 이는 지구상의 생명체가 폭발적으로 증가한 시기를 빗댄 말이다. 몇 년 전, 엔비디아(NVIDIA)의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)이 AI의 급속한 성장을 예고하며 은유한 것인데, 작년 11월 챗GPT의 등장 이후 각종 AI 서비스가 우후죽순으로 등장하며 급변하는 상황을 지켜보고 있으면 이 말이 전혀 과장된 표현으로 보이지 않는다. 특히 국내외 예술계는 생성형 AI에 대한 관심이 뜨거운 만큼 그 우려 또한 큰 것이 사실이다. 개인적으로 요즘 주목하는 것은 창작과 생성의 경계이고, 나아가 인간과 AI의 경계, 그 틈새에서 발생하는 질문들이다.

2016년 3월, 알파고(AlphaGo)와 이세돌의 충격적인 바둑 대결을 지켜보면서 한 가지 의문이 생겼다. 바둑은 일반적으로 직관과 창의력을 요구하는 게임으로 알려져 있지만, 구글의 알파고는 1,920개 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)와 48개의 딥러닝 처리장치(TPU)를 활용해 엄청난 속도의 계산으로 바둑을 둔다. 그렇다면 계산과 직관 사이의 차이는 무엇일까? 그 둘의 경계는 어디쯤에 위치하는 것일까? 또 우리가 익히 알고 있는, 아니 알고 있다고 생각하는 직관은 과연 무엇인가? 기억을 더듬어보면 아마 이즈음부터 인간의 마지막 창조물이라 불리는 AI에 대해 관심이 생긴 듯하다. 이 글에서는 그동안 다양한 AI 작업을 하면서 경험한 과정을 독자들과 함께 공유하는 동시에, 질문하는 AI ‘아이 퀘스천(I Question)’과 시 쓰는 AI ‘시아(SIA•詩兒)’와 관련해 여전히 해결되지 않은 고민과 생각을 함께 옮겨보고자 한다.

<아이 퀘스천(I Question)>이라는 AI 전시 퍼포먼스를 처음 시도한 것은 2018년 우란문화재단을 통해서였다. 그 과정에서 AI 연구자 김근형 박사를 만나게 됐고, 지금의 미디어아트 그룹 ‘슬릿스코프(Slitscope)’가 생겨났다. 처음 작업을 시작할 때는 ‘창작자로서 AI를 어떻게 바라볼 것인가?’에 대한 질문에 부딪쳐 난관을 겪었다. 작업은 한동안 단 한 걸음도 나아갈 수 없었다. 대략 1년 정도 작업을 진행하는 중에도 창작자의 입장에서 ‘AI 기술을 어떻게 이해하고 바라볼 것인가’, ‘어떻게 관계 설정을 해야 할 것인가’에 대한 고민으로 거의 절반 이상의 시간을 할애해야만 했다. 그러다 세 가지 관점으로 AI를 바라보게 되면서 마침내 작업의 물꼬를 틀 수 있었다. 첫째, 엉뚱한 AI를 개발한다. 스마트한 AI가 아니라, 답이 없는 질문에 대답할 수 있는 역할을 목표로 삼은 것이다. 둘째, 진화하는 AI를 추구한다. 즉, 네트워크 기반으로 관객 참여 시나리오에 따라 자생적으로 진화하는 AI를 생각한 것이다. 셋째, AI를 예술가의 도구가 아닌 공동창작자(Co-Creator)로 바라본다. 본래 공동창작은 함께하는 대상의 열린 가능성과 그 결과물에 대한 창의적 수용을 전제로 하는데, 결과물의 수준이 좋든 나쁘든 그것을 수용할 수 있는 태도가 중요하다. 그 수준을 미리 정해놓으면 그것은 공동창작이라기보다 분업에 가깝기 때문이다.

AI에 대한 시각을 어느 정도 정리한 뒤, 작품을 위한 또 하나의 질문을 던졌다. ‘AI와 예술에 대한 이야기를 나눌 수 있을까?’

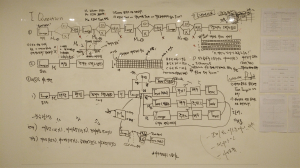

흔히 예술은 누구나 정의할 수 있지만 하나로 정의될 수는 없다. 다시 말해 예술에는 정답이 없다. 또한, 예술에 대한 물음은 그 자체로 답이 없는 질문이 된다. 수많은 시행착오를 거친 후, 작품은 관객과 AI가 서로 대화할 수 있는 형태가 되도록 그 과정을 설계했고, 그 결과 AI는 관객과 OX 대화 방식을 통해 피드백 데이터를 생성하게 된다. 이와 같이 AI는 반복된 대화를 거치면서 스스로 재학습하는 과정을 거치게 되고, 가장 예술적이라고 판단하는 관객의 사진을 한 장 선택하게 된다. 이때, Cloud Vision API(application programming interface)를 이용해 선택된 이미지로부터 여러 개의 단어를 임의로 추출하게 된다. 소설가, 시인, 배우는 그중 원하는 단어를 임의로 선택하여 즉흥적으로 문장을 만들어간다. 이때 사구부정(四句否定)과 6식(六識)의 축, 퍼포먼스의 수행적 설계표를 창작의 알고리즘으로 가져왔고, <아이 퀘스천>은 이 같은 일련의 과정들이 연쇄적으로 반응하며 만들어진 하나의 텍스트와 의미망을 구축하는 퍼포먼스라 할 수 있다.

<‘아이 퀘스천’ 알고리즘> (출처: 김제민)

<‘아이 퀘스천’ 퍼포먼스 장면> (출처: 우란문화재단)

이때의 경험을 바탕으로 2021년 봄부터 약 1년 반에 걸쳐 한국문화예술위원회의 지원을 받아 슬릿스코프와 카카오브레인이 공동으로 ‘시 쓰는 인공지능, 시아’를 개발했다. 시아는 한국어 특화 AI 언어모델인 ‘KoGPT’를 기반으로 하고 있으며, GPT 모델의 한국어 버전으로 60억 개의 매개변수와 2,000억 개의 토큰으로 학습된 초거대 언어모델(Large Language Model, LLM)이다. 이 모델에 한국의 근현대시 13,000여 편을 추가로 학습시키고, 수차례의 파인 튜닝을 거쳐 여러 개의 후보 모델을 검토한 후 최종적으로 하나의 모델을 선정하게 된 것이다.

통상 AI는 미국의 철학자 존 설(John Searle)이 제시한 ‘중국어 방(The Chinese Room)’1) 논증에 비교되곤 한다. 그렇다면 AI가 시를 쓰는 방은 중국어의 방일까? 아니면 예술가의 방일까? 우리는 확률분포에 따라 생성된 문자들이 연속적으로 나열된 것을 시적인 문장으로 볼 수 있을까? 읽기의 시학이라는 말로 독자가 AI가 만든 시에 만족할 수 있다면, 그것을 시라고 부를 수 있을까? 과연 AI가 생성한 시는 의미가 있을까, 아니면 무의미할까?

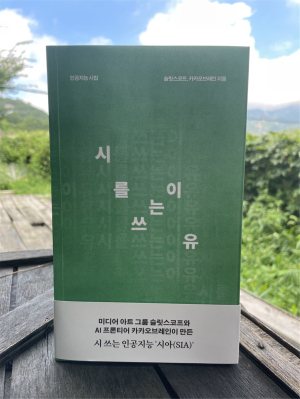

결국 시아의 방을 ‘슈뢰딩거의 고양이’ 상자로 가정했다. 슈뢰딩거의 고양이(Schrödinger's cat)는 양자역학의 특징을 설명하는 대표적인 사고실험인데, 상자를 열기 전까지는 고양이가 살았는지 죽었는지 그 상태를 전혀 모르고 확률적 상태로 존재하는 것을 말한다. 그곳에 삶과 죽음이 공존하듯, 여기엔 의미와 무의미가 공존하는 것이다. 이렇게 가설을 세우고 나니 AI에게 ‘시작(詩作)하는 아이’라는 의미로 ‘시아’라는 이름을 붙여줄 수 있었다. 그렇게 탄생한 AI 시집 '시를 쓰는 이유'는 총 53편의 시로 구성되었고, 이 또한 시아의 언어인 디지털 연산을 위한 기계어 0, 1에 착안해 1부의 주제는 공(0), 2부의 주제는 일(1)로 정했다. '영' 대신 '공'으로 표기한 것은 존재와 비존재, 의미와 무의미의 관계를 함께 담고자 하는 의도였다.

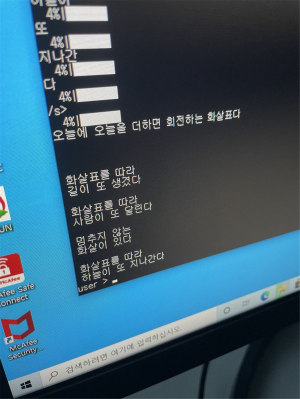

<‘시 쓰는 인공지능 시아’의 시 생성장면> (출처: 슬릿스코프)

<시를 쓰는 이유>, 리멘워커, 2022 (출처:슬릿스코프)

2022년 8월, 시집을 출간한 때와 거의 비슷한 시기에 ‘파포스(Paphos)’ 공연의 극작가로 데뷔한다. 제목은 기계와 인간의 관계를 상징적으로 나타내는 피그말리온 신화에서 따왔다. 기존에 로봇과 관련된 신화나 문학 작품들은 이미 우리에게 소개된 것이 많다. 청동인간 탈로스(Talos), 연금술사가 만든 인조인간 호문쿨루스(Homunculus), 진흙인간 골렘(Golem), 메리 셸리의 ‘프랑켄슈타인(Frankenstein)’, 그리고 ‘로봇’이라는 말이 처음 나온 카렐 차페크(Karel Capek)의 ‘알유알(R. U. R., Rossum's Universal Robots)’ 등이 그 예다. 그러나 대부분의 서사 구조는 인간이 결국 파국을 맞게 되는 비극적인 결말을 가진다. 하지만 피그말리온 신화는 조금 다르다. 조각가 피그말리온(Pygmalion)은 자신이 만든 조각상 갈라테이아(Galatea)를 사랑하게 되고, 결국 그녀는 생명을 얻게 된다. 그 후 피그말리온과 갈라테이아 사이에 자식이 태어나는데, 그 아이의 이름이 바로 파포스다. 이는 예술가와 AI 시아가 함께 만든 공연을 은유한 것이다. 또, 시와 수학의 관계를 접점으로 시아가 쓴 많은 시들을 대본으로 가져왔고, 여기서 연상한 이미지는 배우들이 ‘말’하기라는 엑서사이즈(exercise)를 통해 장면을 만들었다. 본질적으로 시와 수학은 반복된 패턴으로 의미를 만들어내는데, 이 같은 일련의 과정은 시심을 불어넣으며 새롭게 발견한 의미를 부여하는 일이다.

인공지능 시극 <파포스> 공연장면 (출처:리멘워커)

AI에게 이름을 지어주고, 작품의 제목을 결정하는 일, 그리고 비록 지면을 통해 자세히 언급하지는 못했지만 데이터를 선정하고 분류하며 그 기준을 설계하는 일. 이 모든 것은 슈뢰딩거 고양이 상자에 의미를 불어넣는 것이다. 결국 인간과 AI의 경계에서 제기된 물음들은 꼬리에 꼬리를 물고 또 다른 질문으로 연쇄반응을 일으킨다. 나중에는 그 질문이 스스로 익히 잘 알고 있다고 생각하는 것들을 향하게 되는데 가령, 직관, 사유, 마음, 감정, 의미, 아름다움, 심지어 예술에까지 이르게 된다. 여기서 작업이 시작된다. 그리고 의미를 부여하는 일이 남는다. 마치 ‘장미는 왜 아름다운가?’라는 질문에 답하려면 장미와의 관계를 알아야 하고, 이 아름다움에 대해 정의해야 하는 것처럼 말이다. 어쩌면 AI 작업은 예술가 자신이 살아온 데이터의 존재적 타당성을 무력화하고, 새롭게 발견한 의미를 부여하는 게 아닐까? 그렇게 인간에 대한 탐구를 하게 되는 것이다.

김제민 서울예술대학교 공연학부 교수, 연출가이자 미디어 아티스트. 현재 서울예술대학교 연극전공 교수로 재직 중이며, 슬릿스코프의 멤버이기도 하다. AI를 공동창작자(Co-Creator)로 바라보고 인간에 대한 질문과 탐구를 한다. 질문하는 AI <아이 퀘스천(I Question)>, 춤추는 AI <마디(MADI)>, 공간생성 AI <루덴스토피아(Ludenstopia)>, 시 쓰는 AI <시아(SIA)>를 개발해 공연, 전시, 시집 등으로 작품을 선보였다.

이메일: veritas2537@seoularts.ac.kr